人生有一半以上真正的挑戰,

都不是在課本上。楊馨華臨床心理師

扭曲的台灣學校體制

你是家長嗎?你會因為孩子考不好而惱怒、焦慮、責怪孩子嗎?你知道你對他的感受,他會內化成為自己的嗎?

你是家長嗎?你會因為孩子考不好而惱怒、焦慮、責怪孩子嗎?你知道你對他的感受,他會內化成為自己的嗎?

昨天晚上我跟另一半在聊天,聊到「移民」這件事。另一半問我,為了什麼剛結婚那幾年最後沒有選擇移民?非常恰巧地,我跟他說我前晚才跟好朋友在聊天,聊到「教育體制」這件事(我這兩位好朋友現在一位在體制內,另外一位已經跟我一樣在體制外),我們一致認為我們這種教育體制實在不是太優,我也不開玩笑的說:「我是跳出體制外在做自己想要做的事沒錯,但是天曉得根本脫離不了,因為我的孩子正在裡面啊!我所教的所有孩子都在裡面!」;我跟另一半說,其實當初想要移民,有很大的因素是想要讓孩子用另一個教育體制長大(另一半也是),否則除此之外,我當真認為台灣,真是一個好地方。

我曾在教育現場看過不少老師對「成績差」的孩子貼上標籤,我只能在內心不斷搖頭,我也曾在教育現場看過不少學生因為「成績差」遭到同學排擠;更曾看許多老師在期中期末考後拿著整年級的成績跟自己比,然後以此來認定自己教學是好或者差。當然,不是每個學校每個班級都這樣,但我敢說,這絕對不是特例,你的孩子在哪個學校哪個班級?我也曾遇過不少國中學生自己非常積極,想要擠進「比較好的學校或者班級」,但你如果問他:「你以後想要成為什麼?」他會不好意思的笑,然後告訴你:「我也不知道,但是這樣比較有機會?我爸媽說的?不然就輸了啊?要怎麼辦?」

每每對比德國十六歲就決定自己要走的方向、知道自己要走的路(請參考文章連結:為何德國人16歲就能決定好自己未來的職業?跟台灣小孩差最多的地方在這!),讓我真的汗顏無地。

選擇看成績還是帶孩子看自己

你在意的是學校的成績單,

還是人生的成績單呢?楊馨華臨床心理師

但我也遇過讓我印象深刻的個案,這個女生在進國一的時候,就是老師與同學的「麻煩」,因為成績不優、作業遲交被貼上標籤,她沒有領特教身份,但我在接觸他的過程當中,可以知道她應該是智商較弱的族群,耳聞導師每天打電話「叮嚀」他的父母要跟緊學校的進度,後來?後來這位個案轉學了,轉學到台中另一間開放的私校,有好了嗎?當然沒有。後來她爸媽應該是再也受不了這種一天到晚講成績要作業的台灣教育體制,直接把她送到美國,我最後知道她的時候已是20歲的成年人,找到自己的熱忱,對花藝很有興趣,也很投入其中。但是我也想要問,我們有多少家長有這樣的經濟與破釜沈舟?我們的教育養出多少人是:「興趣是什麼?可以吃嗎?快樂是啥?不就是賺錢生活!」?現在在看我文章的你呢?你是哪一種呢?你是選擇看成績,還是帶孩子看見自己?讓我再換個方式來問:「你在意的是學校的成績單?還是人生的成績單呢?」

另外一個例子是小米和小安,都是同一所小學的高材生。11歲那年,兩人都參加全國英語比賽,卻雙雙落敗。

*小米覺得自己不夠聰明,開始害怕參加比賽,連課堂發言也變少了。

*小安雖然難過,但馬上分析失敗原因,找到新的學習方法,下一次比賽就拿到前三名。

十五年後,小米做著一份安穩但無法成長的工作,每次遇到困難就想換跑道;

小安則成了團隊領導者,遇到挑戰時不僅能應對,還能帶領大家找到機會。

差別在哪裡?不是智商,不是家境,而是心理韌性。

心理韌性倒底是什麼?

心理韌性(Resilience)是一種面對壓力、挫折、變化時,依然能適應、調整、站起來繼續前進的能力。它不是天生的,而是可以透過方法與訓練建立的。韌性最好從小培養起,是因為韌性可以協助孩子應付困難或壓力。培養韌性不僅能幫助孩子應對當前的困難,還能幫助他們培養應對未來人生(青春期甚至成年期)挑戰的技能和習慣。

心理韌性包含七大核心能力(Connor, K. M., & Davidson, J. R. ,2003):

1.耐力(Endurance)

2.適應力(Adaptability)

3.應對(Coping)

4.情緒調節(Emotion Regulation)

5.問題解決(Problem Solving)

6.樂觀(Optimism)

7.自我效能(Self-efficacy)

家庭韌性影響孩子成長

而研究發現,影響孩子心理韌性的,正是孩子的早期經驗,而家庭韌性可以促進個體心理韌性的發展,溝通、彈性和共同支持是最為核心的部分(Rutter, M. ,1999):

-

溝通

有效的溝通是家庭韌性的重要基礎。家庭成員之間能夠開放、誠實且尊重地交流意見,是建立理解和信任的關鍵。這樣的溝通有助於家庭成員在面對困難時,更快理解彼此的需求和情感,並共同尋找解決方案。良好的溝通還包含傾聽能力,讓每個人的聲音都被重視與理解,從而增強家庭內的凝聚力和應對逆境的能力。 -

彈性

彈性指的是家庭能夠適應變化、調整行為或角色以應對壓力與挑戰。這包括家庭成員的靈活性、調整期待或規則,以及在困難時願意改變策略。家庭的彈性能幫助他們在逆境中找到新的平衡點,也有助於減少衝突、避免裂痕擴大。培養彈性的方法包括開放心態、學習解決問題的技能,以及建立正向的應對策略。 -

共同支持

家庭成員之間的情感聯繫與互相支持是促進韌性的核心。相互陪伴、鼓勵和共同分擔責任,可以增加家庭的凝聚力,讓每個成員感受到被重視與被理解。在困難時,這樣的支持系統能提供實質幫助與心理慰藉,提高家庭整體的抗壓能力。此外,共同面對逆境也能促進家庭似乎的團結感,並建立更堅固的互信基礎。

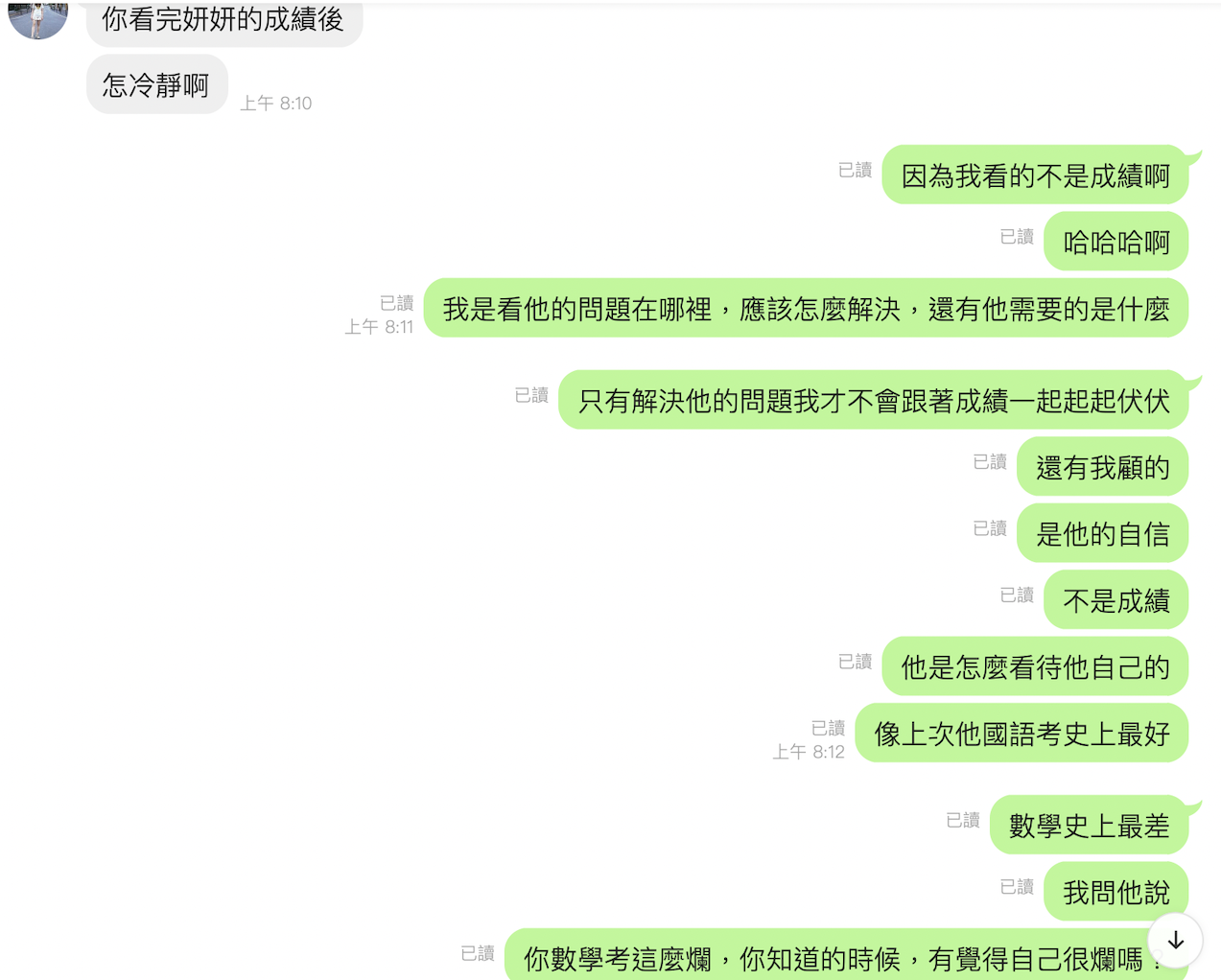

總結來說,這三個元素相互促進,共同營造一個具有韌性的家庭環境。透過良好的溝通、彈性的調整,以及彼此的支持,家庭能更積極有效地面對生活中的挑戰與逆境,下次面對孩子考不好或者其他問題時,不妨試試看:),與其指責,不然換個角度與孩子站在同邊來看問題,也可以協助孩子長出心理韌性!

Reference

Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression and anxiety, 18(2), 76-82.

Rutter, M. (1999). Resilience concepts and findings: Implications for family therapy. Journal of Family Therapy, 21, 119–144. https://doi.org/10.1111/1467-6427.00108