所有的文章都在教「如何挑選伴侶」?

但其實真正要學的是啟動「後設認知」。楊馨華臨床心理師

在治療室中遇過太多「為情所困」的個案,有些甚至想走上絕路;想起我家女兒3歲的時候,另一半曾經問我:「你覺得養一個女兒最重要的是什麼?」,我那時候連想都沒有想的就回答:「挑男人的能力。」,沒想到我的另一半立馬非常認同的點點頭說:「沒錯!」。哈哈大笑以後我更認真的說:「其實這能力對男生也是一樣的,除非決定單身,否則選擇的伴侶=選擇你的後半生的生活,不得不慎!」;但是,我們在感情世界中,經常被親友、師長、網路平台教導「如何選擇對的伴侶」,而且眾說紛紜──看對方條件、篩選標準、哪些紅旗要注意、哪種人最匹配。但很少有人告訴我們:在挑選伴侶前,更重要的步驟是「啟動後設認知」。這篇文章要從心理學的角度,告訴你為什麼這麼做很關鍵,以及如何實際操作。

話說回來,為什麼會說「如何挑選」沒有用?因爲我們每個人都是一塊磁鐵,(除非是「安全型依附」的人「比較可能」免疫,否則)「吸過來的人」有問題的話,請問「怎麼挑」還重要嗎?講一個比較實在的,曾經有一位遇到「愛情暴力」的女生坐在我面前,哭著說自己男友打人,氣到要換人,換了之後第二個也還是打她,又生氣再換,到第三個又被揍的時候才問:「你覺得,是不是我有問題啊?」;我反問:「為什麼會這麼說呢?」,她一副很委屈的說:「因為都是同一款的啊?」

個體吸引到某種類型的伴侶,往往是因為我們有某些尚未覺察或未處理的內在課題。重點是:這一切都不是巧合,例如不重視自己想法的人總是會遇到控制慾強的,而控制慾強的則老是會遇到散漫型的伴侶。

為什麼「吸引同類型的人」不是巧合

依附理論(Attachment Theory)

個體年幼時與主要照顧者(父母)的互動,塑造了我們對關係的基本信念與情感期待,在這互動的過程中決定了我們是否相信自己值得被愛、他人是否可靠、親密是安全的還是危險的。若童年經驗中常常被忽視、被拒絕或照顧不穩定,長大後就可能產生不安全依附風格,而這些風格會影響我們選擇伴侶的目標與對方的互動方式(Shen, F., Liu, Y., & Brat, M. ,2021)。

自尊與自我價值感(Self‐Esteem, Self‐Worth)

研究顯示,童年依附經驗與成人自尊密切相關,自尊也中介(mediator)了依附與成人情緒困擾/關係滿意度之間的關係;換句話說,個體的自我價值感若建立在外在的認可、被愛、被接受,那麼進入關係時/選伴侶時,常會讓步或忍耐對方的不良行為。自尊低的人比較容易接受控制、批評或忽視。相反,自尊較高、比較清楚自己的價值的人,傾向設定界限、表達需求(Shen, F., Liu, Y., & Brat, M. ,2021)。

早期不適應基模(Early Maladaptive Schemas, EMS)

Young 等人指出,人從小若某些基本情感需求沒被滿足(例如尊重、安全感、被接納等),會形成一些持續作用的「不適應基模」──長期生效的內在信念與情緒樣態。這些「不適應基模」在成年關係中容易被觸發,而且某些基模(如情感剝奪 emotional deprivation、被遺棄 abandonment、羞愧 defectiveness/shame 等)與關係滿意度負相關(Kover, L., Szollosi, G. J., Frecska, E., Bugan, A., Berecz, R., & Egerhazi, A. ,2024). 。

「後設認知」」有多重要?

當個體看不清楚整個輪廓,我們要學的不是「如何選擇」,而是如何打開「後設認知」,察覺自身的內在模式、需求與恐懼,進而可以破除基模(Schema),或者說是適應不良基模(maladaptive schemas)。

識別重複模式

從過去的戀愛經驗中,我們是不是總是跟某種類型的人在一起?總是因為某些類似原因分手?這些重複的情形不是隨機,而是我們尚未察覺或處理的課題在作動。

認清自己的需求 vs 恐懼

有時候我們以為自己在「要被愛/浪漫/穩定」,但那背後可能是「怕被拋棄/怕被忽視/怕被控制」。如果我們不分清楚需求與恐懼,可能在挑伴侶時被恐懼主導,選錯人或接受不健康互動。

設立健康界限

從知道自己容忍什麼、不容忍什麼開始。界限不只是拒絕不舒服的行為,也是在關係中能尊重自己、保護自我的方式。

減少被動反應

當對方做了讓我們不舒服的事,如果沒有自我認識,我們可能一味忍耐、猜測、過度責怪對方或自己。後設認知讓我們能中斷這樣的自動反應,選擇更健康的方式回應。

提高選擇的能動性

當我們了解自己的模式與需求,就不是被動等「對象來找我」或「撞見對的人」,而是有意識地觀察這個人是否適合我們的價值與需求。

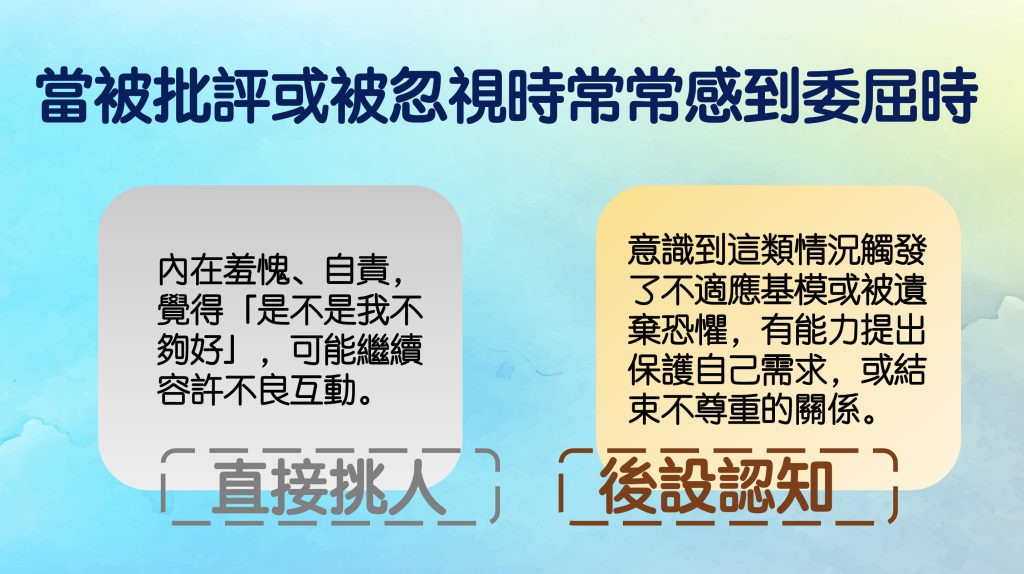

開啟後設認知vs 直接挑人,有什麼不同?

後設認知:選伴侶前最該培養的能力

所謂的後設認知就是「對自己行為的覺察與反思」。它幫我們看見自己怎麼一再掉入同樣模式、幫我們釐清「這是我的需求,還是我未滿足的恐懼」、幫我們知道「這真的是愛,還是熟悉的補償」。

啟動「後設認知」的自我覺察練習

回顧你過去的戀愛歷程

- 列出前 2–3 段親密關係,寫下為什麼開始/為什麼結束。

- 注意重複出現的情況(類型/對方特質/我的反應/核心不舒服之處)。

寫出情感需求清單

- 不要只寫「我想被愛」、「我想要浪漫」,深入問:我在親密關係中真正需要的是什麼?被理解?被傾聽?被承諾?被合作?被支持?被尊重?

- 同時,問自己:如果這些需求未被滿足,我會恐懼什麼?會怎麼做?

紀錄並覺察自己在壓力或被觸發時的反應

- 當我被忽略、被批評、被控制的時候:我是退縮、忍受、攻擊、逃避還是迎合?

- 記錄下來,有沒有劇本:比如「我先讓步再道歉」、「我乾脆離開」、「我覺得自己不好」等。

界限練習

- 想像一個情況:對方做了讓我不舒服的事(例如不尊重、控制、要求過多等)。我會怎麼說?我願意接受到哪裡?我希望對方怎麼做。

- 練習在小情境中說不/表達不舒服,用確定但友善的語氣。

善用外界資源與心理師

- 跟信任的朋友或心理師聊聊戀愛歷史與感受,有時候外人會看到我們自己看不見的重複模式。

- 若有創傷、依附問題或情感困擾,考慮接受心理諮詢或治療,有些模式靠自我反思難以完全改變。

後設認知實質幫助我們選對伴侶

為什麼我們必須開啟「後設認知」?因為後設認知就是我們最基本的「篩選器」,協助我們:

減少被動和重複受傷的機會

能辨識紅旗,知道哪些事情我們不能接受,也知道哪些是因為我們自己的模式在觸發過度反應。

提升關係滿意度

研究顯示,早期不適應基模較少、依附風格較安全、自尊較高的人,在關係中感到滿意度與親密感更高(Kover, L., Szollosi, G. J., Frecska, E., Bugan, A., Berecz, R., & Egerhazi, A. ,2024)

促進情感成長與健康互動

當我們能在關係裡維持自己、不為取悅而放棄自我,也能夠理解對方的脆弱與需求,這樣就會使互動更真誠。

選擇的標準更穩定、更符合內在價值

我們不是因為孤單、恐懼、社會壓力而做選擇,而是因為自己知道什麼是對我們真正好的。

當我們能看見這些,我們就有後設認知──不只是做選擇,而是在瞭解自己的基底上做選擇。這樣的選擇,才有可能讓我們與一個伴侶建立的不只是激情或外表匹配,而是持久、安全、能讓人成長與安心的關係。當然,最快速也最保險的方式,就是找一個擅長這方面的心理師,可以協助快速整理、統整全部的資訊,找到靈魂伴侶,用6個小時換60年的快樂生活!

Reference

Kover, L., Szollosi, G. J., Frecska, E., Bugan, A., Berecz, R., & Egerhazi, A. (2024). The association between early maladaptive schemas and romantic relationship satisfaction. Frontiers in psychology, 15, 1460723.

Shen, F., Liu, Y., & Brat, M. (2021). Attachment, Self-Esteem, and Psychological Distress: A Multiple-Mediator Model. Professional Counselor, 11(2), 129-142.